°°°°°įĪģ°ĘŐŻ°Ęĺ≠°Ī»żŇ…¬Ř

°°°°◊‹ĹŠŐŠ≥Ų°įőŚŌů°ĪňĶ

°°°°ņÓ ų…≠£ļ◊ųő™≥…ĺÕ◊Ņ‘ĹĶń ťĽ≠īůľ“£¨‘ŕ ť∑®∑Ĺ√ś£¨ńķ¬ Ō»ŐŠ≥Ų°įĪģ°ĘŐŻ°Ęĺ≠°Ī»żŇ…¬Ř–¬—ß űłŇńÓ£¨Ņ™īī–‘ĶōŐŠ≥ŲŃň ”ĺűĶľŌÚ‘ž–Õ‘≠‘Ú£¨Õ∆≥Ų ť∑®“’ űŅ’ŌůĻŘ£¨∂‘÷–Ļķ ť∑®Ķń∑Ę’ĻļÕ—”…ž◊Ų≥ŲŃň÷ō“™ĻĪŌ◊£Ľ‘ŕ ťĽ≠īī◊ų∑Ĺ√ś£¨ŐŠ≥ŲŃňĪŪŌů°Ę“‚Ōů°Ę∆ÝŌů°ĘŅ’Ōů°Ę…ęŌů£¨ľī°įőŚŌů°ĪňĶ°£«Žńķ∂‘’‚ŃĹ∑Ĺ√śľÚĶ•ĶńĹ‚ Õ“ĽŌ¬°£

°°°°Õű—ß÷Ŕ£ļ ť∑®“’ ű «÷–Ľ™√Ů◊ŚīęÕ≥“’ ű‘įŃ÷Ķń“Ľ∂š∆ś›‚£¨ «÷–Ľ™√Ů◊Ś“’ űŐō’ų◊ÓŌ √ųĶń“Ľ÷÷“’ ű—ý Ĺ£¨ňż∑ī”≥◊Ň√ŅłŲ ĪīķĶń…ÁĽŠĺę…Ů√ś√≤ļÕ…ů√ņĺę…Ů£¨÷ŃĹŮ»‘”–∆š«ŅīůĶń…ķ√ŁŃ¶°£

°°°°Õ¨ Ī£¨ ť∑®—ß”÷ «“Ľ√ŇōĹīż’ŻņŪĶń—ßŅ∆°£ņķ ∑…Ō ť∑®ņŪ¬Ř∑«≥£∑ŠłĽ£¨ Ļ÷ģŐŚŌĶĽĮ°ĘŐűņŪĽĮ°ĘŅ∆—߼Į∑«≥£”–Īō“™°£

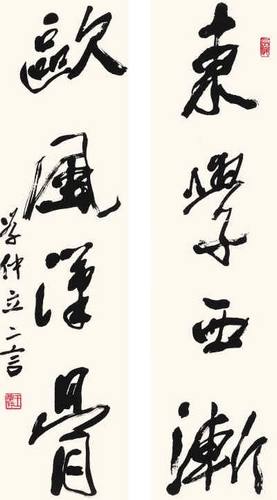

°°°°‘ŕĪģ°ĘŐŻ‘≠”–Ň…Īū÷ģÕ‚£¨ő“ĺ≠ĻżīůŃŅ—–ĺŅŅľ÷§£¨»Ōő™ĶĪ‘Ųľ”°įĺ≠°ĪŇ…£¨ľī°įĪģ°ĘŐŻ°Ęĺ≠°Ī»żŇ…°£

°°°°ĺ≠Ň…÷ģňý“‘Ņ…“‘◊‘≥…ŐŚŌĶ£¨‘≠“Úļ‹∂ŗ£¨īůŐŚ”–»żĶ„£ļ“Ľ°Ę ĮŅŐń¶—¬Ľý”ŕ∑ūĹŐ≤Ľ√ū’‚“ĽňľŌŽ£¨”…–īĺ≠ĶĹŅŐĺ≠£¨ĹÝ∂ÝŅŐ Į≥…ő™īů–Õń¶—¬£Ľ∂Ģ°Ę∆š ťŐŚ”…ĺ≠…ķŐŚ◊™ĽĮ∂Ýő™ń¶—¬ŐŚ£Ľ»ż°Ę∆š ťŐŚĹ◊≤„ľ»≤Ľ «ŐŻ—ßĶńĻů◊Ś Ņīů∑Ú£¨“≤≤Ľ «ĪĪĪģĶńŌÁÕŃ ťľ“£¨∂Ý÷ų“™ «–īĺ≠…ķ°Ę…ģ»ňļÕ∑ūĹŐ–Ň Ņ£¨ «“Ľ–©∑ūĹŐĹÁĶń ť∑®ľ“£¨“Úīň»ÁĻŻį—Ńý≥Įĺ≠Ň… ťľ”“‘łŇņ®£¨÷ų“™”–ĺ≠…ķŐŚļÕń¶—¬ŐŚŃĹ÷÷°£

°°°°“’ ű «…ķĽÓĶń‘ŔŌ÷”ŽĪŪŌ÷£¨∆š◊ÓĽýĪĺĶńŐŚŌ÷∑Ĺ Ĺ «ĪŪŌů°£“‚ŌůÕ¨Ńťł–°Ę“‚ĺ≥°Ęĺ≥ĹÁĻōŃ™√‹«–£¨ŐŚŌ÷≥Ų◊Óő™Ň®ňű◊Óő™ľĮ÷–Ķń√ņ—ß“‚ńÓ°£“‚Ōů‘Ő÷ģ”ŕńŕ£¨∆ÝŌů∑Ę÷ģ”ŕÕ‚°£∆ÝŌůő™ńŕļ≠ňýŇ……ķ£¨“≤ő™ńŕļ≠ňýĺŲ∂®°£°įŅ’°Īő™°įőÔ°Ī÷ģŌŗ∂‘ŐŚ°£“’ ű÷ģŅ’Ōů÷łőÔŌů“ņīś”ŕŅ’ľšňýĪŪŌ÷Ķń“’ űīś‘ŕ°£…ęŌů «√ņ‘ŕ ”ĺű…ŌĶńŌ‘Ō÷°£

°°°° ņĹÁ√ņ űňľ≥Ī∂ę“∆¬Ř

°°°°ņÓ ų…≠£ļńķ“‘◊‘ľļĶń◊ų∆∑£¨»ň∆∑£¨īů—ßő ľ“Ķń—ß—Ý°Ę≤Ň«ť”ŽňľŌŽ£¨ő™°įŌ÷īķőń»ňĽ≠°Ī◊Ų≥ŲŃňĶš∑∂ĶńŕĻ Õ°£ńķŐŠ≥Ų°įŇ∑∑ÁļļĻ«£¨∂ę—ßőųĹ•°ĪĶń“’ űňľŌŽ£¨≤Ęį—Ň∑÷ř∑ÁłŮĶńĽśĽ≠ĺę…ٻ໎÷–Ļķ…ĹňģĽ≠÷–£¨–ő≥…Ńň◊‘ľļ∂ņ ų“Ľ÷ńĶńĽśĽ≠∑ÁłŮľį‘Ōő∂∂ņŐōĶńłŲ»ň Ĺ—ý°£ńķłŁīůĶ®ĶōŐŠ≥Ų ņĹÁ√ņ űňľ≥Ī∂ę“∆¬Ř£¨»ÁīňŐŠ∑®Ķńłýĺ› « ≤√ī£Ņ

°°°°Õű—ß÷Ŕ£ļ°į ņĹÁ√ņ űňľ≥Ī∂ę“∆°Ī÷ģňĶ£¨ «ő“‘ŕ∂‘»’Īĺľįőų∑Ĺ“’ ű◊ųŃň»Űł…ńÍŅľ≤žļÕ»Ō ∂÷ģļůŐŠ≥ŲĶń°£

°°°°ī” ģĺŇ ņľÕ∂ę“∆ĺÕ“—≥ű¬∂∂ňńŖ°£1867ńÍ£¨»’Īĺł° ņĽśīÚ»Ž∑®ĻķÕÚĻķ≤©ņņĽŠ Ī£¨÷Ý√ŻĽ≠ľ“¬Ūńő°Ęń™ńő°ĘłŖłŁĶ» ◊Ō»»Ō ∂ĶĹŃň∂ę∑ĹĽśĽ≠Ķń…Ů∆ś£¨ňŻ√«ľęѶń£∑¬∆š»ňőÔļÕŌŖŐű£¨∂‘»’Īĺį≤ŐŔĻ„÷ōĶń…ęĶųŇŚ∑ĢĶ√őŚŐŚÕ∂Ķō°£

°°°°»’Īĺī”ĻŇņŌĶń√Ů◊ŚőńĽĮ“Ň≤ķ÷–’“ĶĹŃň◊ÓīŅĺĽĶń“’ ű£¨÷Ó»Á ťĶņ°Ę≤ŤĶņ°ĘĽ®Ķņ°Ę∆ŚĶņĶ»°£ľŐ÷ģ£¨»ň√«—įłýň›‘ī£¨÷’”ŕ∑ĘŌ÷°į÷ōĶņ«Šľľ°ĪĶń÷–Ļķ“’ ű≤Ň «◊ÓņŪŌŽĶń“’ ű–ő Ĺ£¨»Á÷–Ļķőń»ňĽ≠°Ę÷–Ļķ ť∑®°Ę◊≠ŅŐĶ»°£

°°°°ĶĹŃňŌ÷īķ£¨őų∑Ĺ ņĹÁ∂‘÷–Ļķ“’ ű”–ŃňłŁ–¬Ķń»Ō ∂£¨ļ‹∂ŗ÷Ý√ŻĶńīů“’ űľ“°Ę√ņ ű∆ņ¬Řľ“°Ę√ņ űņŪ¬Řľ“£¨‘ŕ’‚∑Ĺ√ś∂ŗ”–¬Ř Ų°£“Á√ņ÷ģī £¨őř“‘łīľ”°£ĪŌľ”ňų‘Ý∂‘’Ňīů«ßňĶ£ļ°į’ś’żĶń“’ ű «‘ŕ÷–Ļķ£¨ŃÓő“ņ߼ů≤ĽĹ‚Ķń «∂ę∑Ĺ»ňő™ ≤√īŌ≤Ľ∂ĶĹÕ‚Ļķ»•—ß“’ ű°Ī°£ĪŌľ”ňųĽĻ”√√ęĪ Ľ≠÷–ĻķĽ≠£¨∆š÷–∑¬∆Žį◊ ĮĶńĽ≠ĺÕ”–őŚīů≤Š°£≥£ ťļŤ‘ŕ∑®ĻķĶńņŌ ¶łśňŖňŻ£ļ°į ņĹÁ“’ űĶń’ś’ż÷––ń‘ŕń„√«÷–Ļķ£¨÷–ĻķĶń∂ōĽÕ“’ ű≤Ň « ņĹÁ“’ űĶń◊ÓīůĪ¶Ņ‚°£°Ī

°°°°”°ŌůŇ…Ķńīī ľ»ň¬ŪńőļÕń™ńő”ŽĹŁīķ“’ űĶńŅ™…ĹĪ«◊śĪŌľ”ňų£¨…Ūĺ” ņĹÁ√ņ ű÷––ńĶń∑®Ļķ£¨»ī∂ľ◊Ū–ń”ŕ∂ę∑ĹĽśĽ≠÷ģ√ņ£¨’‚ňĶ√ų“—…ķ∑Ę≥Ų“ĽĻ…ĶōŌ¬«ĪŃų£¨∆š÷––ń’żšłšłĶōŌÚ∂ę∑Ĺ…ÝÕłļÕ“∆∂Į°£ī” ģĺŇ ņľÕ÷–“∂ĶĹŌ÷‘ŕ£¨’‚÷÷∑Ę’Ļ«ų ∆“—ĺ≠”ķľ”Ō √ų°£ ņĹÁ√ņ űňľ≥Ī∂ę“∆ «ņķ ∑∑Ę’ĻĶńĪō»Ľ«ų ∆°£

°°°°īīŃĘ°įŲľ—ß—ßŇ…°Ī

°°°°ņÓ ų…≠£ļńķīīŃĘ°įŲľ—ß—ßŇ…°Ī£¨≥…ő™Ųľ—ßĶńīī ľ»ň°£«Žńķ∂‘°įŲľ—ß—ßŇ…°Ī◊Ų“ĽłŲłŇņ®–‘ĶńĹť…‹°£

°°°°Õű—ß÷Ŕ£ļŲľ—ßŅ…“‘łŇņ®ő™£ļ“ĽĽ≠°Ę∂ĢļŌ°Ę»żĻ÷°Ęňńő“°ĘőŚŌů°ĘŃý—ß°Ę∆Ŗ“’°£

°°°°°į“ĽĽ≠°ĪĺÕ «őń»ňĽ≠°£őń»ňĽ≠“™“‘ ę ťĽ≠”°ő™Ľýī°£¨≥ęĶľ“į“›√ņ£¨ĪŪŌ÷∆šĻŇ∆”◊‘»Ľ°Ę“į»§—Ňŕ Ķń√ņ—ßľŘ÷ĶļÕ»ňőńĺę…Ů°£

°°°°°į∂ĢļŌ°Ī «÷ł“‚ŌůļŌ“Ľ°£ ť∑®“‚Ōů∑«≥£÷ō“™°£ ť∑® «Ī ńę“’ ű£¨ňŁ≤ĽĹŲĹŲ «“Ľ÷÷ŌŖŐűĶń“’ ű£¨÷ō“™Ķń «ňŁ…ÝÕł◊Ň ťľ“’‹–‘ĶńňľŌŽ°£

°°°°°į»żĻ÷°Ī“Ľī ‘ī≥Ų–žĪĮļŤŌ»…ķ°£Ō»…ķ≥∆ő“ ę ťĽ≠°į»żĻ÷°Ī°£Ųľ—ßĶń√ņ—߼ýī° « ę ťĽ≠»żőĽ“ĽŐŚ°£

°°°°°įňńő“°Ī «Ųľ—ßĶńĺę…Ů÷ß÷ý°£ő“ŐŠ≥Ų°į»ż◊‘“Ľ≥¨°Ī÷ų’Ň£¨ľī£ļ∑ĘŌ÷◊‘ő“£¨»Ō ∂◊‘ő“£¨ťů≥Ų◊‘ő“£¨≥¨‘Ĺ Īīķ°£◊ųő™“ĽłŲ ťľ“ĽÚĽ≠ľ“£¨≤Ľ”¶ł√Õ£ŃŰ‘ŕ∂‘◊‘ő“ĶńĪŪŌ÷…Ō£¨Īō–Žį—°į–°ő“°Ī”Ž°į≥¨‘Ĺ Īīķ°ĪĶń°įīůő“°ĪŃ™ŌĶ‘ŕ“Ľ∆ū£¨”ŽĻķľ“°Ę Īīķ°Ę√Ů◊ŚŃ™ŌĶ‘ŕ“Ľ∆ū°£

°°°°°įőŚŌů°Īľī£ļĪŪŌů°Ę“‚Ōů°Ę∆ÝŌů°ĘŅ’Ōů°Ę…ęŌů°£°įőŚŌů°Īį—∑ū°ĘĶņ°Ę»Ś»żľ“Ķń’‹—ßĻŘ»ŕļŌő™“ĽŐŚ°£

°°°°°įŃý—ß°ĪįŁņ®£ļőń—ß°Ę√ņ—ß°Ęőń“’—ß°Ę◊ŕĹŐ—ß(ĺ≠—ß)°Ę’‹—ß°Ęņķ ∑—ßĶ»°£Ńý—ßĶńņŪ¬ŘĽýī° «Ļķ—ß°£

°°°°°į∆Ŗ“’°Īľī£ļĽśĽ≠°Ę ť∑®°Ę ęī °Ę÷ő”°°ĘĶŮň‹°Ę…Ęőń°Ę–°ňĶĶ»°£