№щРЎ¶«ЖАЎ¶ЦӘЗаЎ·Јә№ьЧгМшОиЗТУРДССФЦ®Тю

ІОУл»Ҙ¶Ҝ(0)

ІОУл»Ҙ¶Ҝ(0)

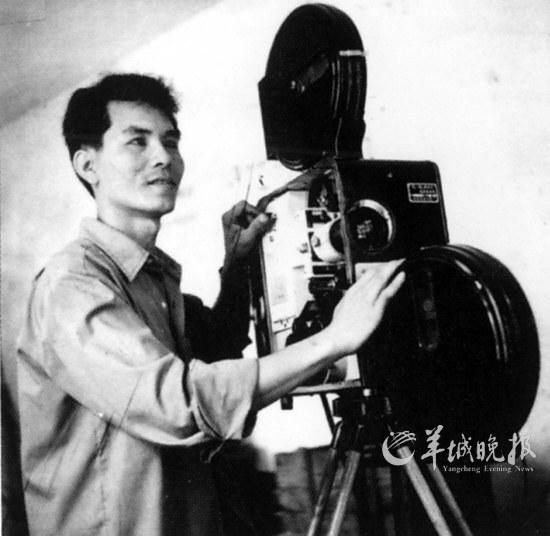

ЎЎЎЎЎ¶ЗаҙәЎ·ЈЁУН»ӯЈ¬1984ДкЈ© әО¶аЬЯ

ЎЎЎЎСРҫҝКУҪЗ

ЎЎЎЎЎхСтіЗНнұЁјЗХЯ әОҫ§

ЎЎЎЎҝН№ЫөДАъК·ЖАјЫЦ»УРТ»ёц

ЎЎЎЎСтіЗНнұЁЈәҙУОДС§К·өДВцВзАҙҝҙЈ¬ЦӘЗаОДС§ИзәО·ЦЖЪЈҝУРәОМШөгЈҝ

ЎЎЎЎ№щРЎ¶«ЈәЦӘЗаОДС§УлН¬КұҙъөДЖдЛыОДС§УРЛщІ»Н¬өДКЗЈ¬ЖдЙъіЙј°·ўХ№№эіМ·ЗіЈМШКвөШёҪАцУЪХюЦОФЛ¶ҜДЛЦБХюІЯУлЦЖ¶ИЎЈОТФшҫӯФЪЎ¶ЦР№ъРрКВЎ·ЦРЈ¬°СЦР№ъөДЦӘЗаФЛ¶Ҝј°ЖдОДС§ұнПЦЈ¬№йҪбОӘИзПВөДұнКцЈәҝЙТФ°С1942ДкТФҪөЈ¬1968ДкТФЗ°Ј¬іЖОӘЗ°ЦӘЗаКұЖЪЈ»°С1968ДкЦБ1979ДкХвТ»ҪЧ¶ОЈ¬іЖОӘЦӘЗаФЛ¶ҜКұЖЪЈ¬1979ДкәуіЖЧчЦӘЗаәуКұЖЪЈ¬ЦӘЗаәуКұЖЪУЦҝЙЧчПё·ЦЈәЦӘЗајЗТдКұЖЪЈЁјҙ80ДкҙъЈ©ЎўәуЦӘЗаОДС§ЈЁ90ДкҙъТФҪөЈ©ЎЈХвЦЦ·ЦЖЪЖдКөКЗЗҝөчЦӘЗаОДС§УлЦӘЗаФЛ¶ҜөДН¬ІҪРФәН№ІДұРФЈ¬ЖдјдөДЗйҝцЧФИ»КЗ·бё»ёҙФУІўІ»јтөҘ»ъРөөДЎЈ

ЎЎЎЎСтіЗНнұЁЈә№ШУЪЦӘЗаҫӯАъЧоБчРРөДЛө·ЁЈ¬Т»ёцКЗЗаҙәОЮ»ЪЈ¬Т»ёцКЗІ»ҝ°»ШКЧЎЈДъФхГҙҝҙЈҝ

ЎЎЎЎ№щРЎ¶«ЈәҙуІҝ·ЦҪЩәуУаЙъЈ¬ФЪЙз»бЙП»сөГҪПәГҙэУцөДЦӘЗаЈ¬ЖХұйіБҪюФЪЎ°ЗаҙәОЮ»ЪЎұөДЧФОТМХЧнУлЕтХНЦ®ЦРЎЈТ»Р©УЙЦӘЗаГЗұаУЎөДЦӘЗа»ШТдВјЈ¬ТІҙу¶аКЗіЙ№ҰХЯөД»ШЛјЈ¬ДЗЦЦЧФөГөДмЕТ«ј°¶ФЦӘЗаЙъ»оЗйҪбөДГиКцЈ¬ОЮТмУЪЎ¶әмЖмЖ®Ж®Ў·КҪөДёпГьХҪХщ»ШТдВјЈ¬ДЗЦЦУўРЫЧФөГЛӯЦчіБёЎөДәмОАұшЗйҪбЈ¬јёіЙХвР©ЦӘЗа»ШТдВјөДЦчМвЦчөчЎЈЗ§°ЩНтұ»КұҙъЙъ»оөДҫЮВЦҫнС№ФЪЙз»бөЧІгөДЦӘЗаЈ¬ВЩОӘПВёЪ№ӨИЛ»тОЮёжУЪПзТ°өДВдЖЗЦӘЗаЈ¬»ШТдВјІўОЮЛыГЗөДО»ЦГЈ¬ЛыГЗТІјёәхОЮФөУЪЦӘЗаҫЫ»бЎЈЛыГЗТАИ»ЙъҙжФЪЦӘЗаФЛ¶ҜҫЮҙуөДТхУ°АпЎЈХвЦЦЙъҙжҫіУцЈ¬ІўОҙұ»ХжХэөШҙҘј°ЎўХжКөөШРҙФЪЦӘЗаОДС§АпЎЈ

ЎЎЎЎГҝёцИЛ¶ФЧФјәөДЦӘЗаҫӯАъЈ¬ҝЙТФУРёчЧФөДЖАјЫЛө·ЁЎЈө«КЗЈ¬ҝН№ЫөДАъК·ЖАјЫЦ»УРТ»ёцЈ¬ДЗҫНКЗұШРлТФИЛАаОДГчК·ОД»ҜК·өДұкЧјОӘұкЧјЎЈЛьөД·ҙИЛРФ·ҙОДГчөДРФЦККЗІ»ҝЙДЁЙұөДЎЈ

ЎЎЎЎЦӘЗајЗТдөДјҜМеРФәНСЎФсРФ

ЎЎЎЎСтіЗНнұЁЈәФЪРВЦР№ъө®ЙъөДјёҙъИЛЦРЈ¬ЦӘЗаХвТ»ҙъИЛ¶ФАъК·өДјҜМејЗТдҙжФЪКІГҙОКМвЈҝ

ЎЎЎЎ№щРЎ¶«ЈәФЪРВЦР№ъө®ЙъөДјёҙъИЛЦРЈ¬ЦӘЗаТ»ҙъКЗЧоУР№йКфёРУлИПН¬ёРөДТ»ҙъИЛЎЈФЪЛыГЗөДЙъГьУлҫӯАъЦРЈ¬УРјёёцЧоЦШТӘөД№ШјьҙКЈәјҜМеЦчТеЎўҙу№«ОЮЛҪЎўәБІ»АыјәЎўЧЁГЕАыИЛЎўУўРЫЦчТеЎў№ІІъЦчТеАнПлЎЈХвјёёц№ШјьҙКәНЛыГЗЗаДкКұҙъөДЙъ»о№ЫДоЈ¬№ІН¬ЕЕівөД¶ФПуКЗёцИЛЎЈЛыГЗТ»іцЙъҫНұ»ёжЦӘТӘЧцТ»ёцҙуРҙөДИЛЈ¬УҰ№ЛИ«ҙуҫЦЈ¬ЮрЖъРЎОТЈ¬РЎОТКЗҝЙіЬөДЈ»јҜМеЦчТеКЗізёЯөДЈ¬ёцИЛЦчТеКЗГмРЎөДЈ»ҙу№«ОЮЛҪКЗУЕРгөДЈ¬ЧФЛҪЧФАыКЗұ°ұЙөДЈ»ИЛРФКЗУРҪЧј¶РФөДЈ¬ҙуТеГрЗЧКЗУўРЫРРОӘЈ»ёж·ўјмҫЩЛыИЛКЗ№вИЩөДЈ¬ПтЧйЦҜіЁҝӘРШ»іЈ¬ЛөіцТюЛҪКЗХэИ·өДЈ¬№ІІъөіИЛКЗМШКвІДБПЦЖіЙөДЎЈХвТ»ЗР¶јУҰЦГУЪИЛРФЦ®ЙПЎЈИЛУлИЛЦ®јдКЗҪЧј¶№ШПөЈ¬ЗЧЗйУлУСЗй¶јұШРлЦГУЪҪЧј¶№ШПөЦ®ЦРЎЈ

ЎЎЎЎөұЙз»бЙъ»оҙУјҜМеПтёцИЛРОКҪЧӘРНЈ¬ЛҪИЁәНЛҪУРІЖІъ»сөГұЈ»ӨУлЧрЦШЈ¬Йз»бЙъ»оУлЛјПлУЙҙЛ·ўЙъБЛөЯёІРФұдёпЈ¬ЦӘЗаөДјҜМејЗТдТІТтЦ®·ўЙъБЛОКМвЎЈ

ЎЎЎЎЦӘЗаөДјЗТдКЗјҜМеРФјЗТдН¬КұУЦКЗСЎФсРФөДЎЈХвҫНРОіЙБЛБҪЦЦ»ҘПаГ¬¶ЬөДАъК·јЗТдЗйРОЎЈЖдТ»КЗЈ¬ФЪЛыГЗөДјЗТдЦРЈ¬ЧчОӘЕъЕР¶ФПуөДЦӘЗаФЛ¶ҜөДАъК·ЖАјЫұ»ҝХРД»ҜЈ¬РОКҪ»ҜЈ¬ұ»РьЦГЖрАҙәцВФІ»јЖЈ»Жд¶юКЗЈ¬ЧчОӘ№ІН¬ҫӯАъөДёцИЛПёҪЪИҙұ»ҫЯПу»ҜН¬Кұұ»РЮКОРФұЈБфПВАҙЎЈ·ЕҙуҝаДСЈ¬ТвТщізёЯЈ¬ХЕСпЗаҙәјӨЗйЈ¬Ж·О¶јиДСЛкФВөД№вИЩЈ¬¶шНЖЪГёцИЛУлКұҙъН¬Чп№ІДұөДҙлК©ЎЈ

ЎЎЎЎСтіЗНнұЁЈәЧоҪьФЪСлКУИИІҘөДУЙБәПюЙщұаҫзөДЎ¶ЦӘЗаЎ·Ј¬ДъФхГҙЖАјЫЈҝЛьәНТФНщөДЦӘЗаОДС§ЎўУ°КУҙҙЧчұИҪПЈ¬УРКІГҙІ»Н¬өДКУҪЗәНМШөгЈҝ

ЎЎЎЎ№щРЎ¶«ЈәЎ¶ЦӘЗаЎ·ЙРОҙІҘНкЈ¬¶ФЦ®ЖАјЫУРК§№«ФКЈ¬ө«ГчПФҝЙТФёРөҪЈ¬ЛьС·Й«УЪЙПёцКАјН80ДкҙъөДЎ¶ҪсТ№УРұ©·зС©Ў·Ўў90ДкҙъөДЎ¶С©іЗЎ·ЎЈХвКЗТ»Іҝ№ьЧгМшОиЗТУРЧЕДіЦЦОұЧ°өДУРДССФЦ®ТюөДЧчЖ·ЎЈФЪЦӘЗаОДС§ТСҫӯЧФҫхҪшИлПЦҙъКУТ°Ј¬ІўТФПЦҙъЦчТеәуПЦҙъЦчТеЙуКУПЦКөөДКұҙъЈ¬Ў¶ЦӘЗаЎ·өДЧФҫхТЭіцЈ¬БоИЛ·СҪвЎЈОДС§ПЦҙъРФөДКҪОўЈ¬ТаКЗ¶ФОДС§ПЦКөЦчТеөДПыөӯЎЈ

ЎЎЎЎәО¶аЬЯ

>ОД»ҜРВОЕҫ«СЎЈә

- ЎӨАҘЗъЎ¶ДөөӨНӨЎ·ББПаВн¶ъЛы ¶«Оч·Ҫ№ЕАПОД»ҜјӨЗйЕцЧІ

- ЎӨМҪ·ГЎ¶ВкДЙЛ№Ў··ЗОпЦКОД»ҜТЕІъҙ«іРИЛ КШ»ӨГсЧеЦЗ»Ы

- ЎӨТФҙ«ІҘЙз»бС§КУҪЗМҪЛчЈәРВЦР№ъЕ®РФРОПуұдЗЁ

- ЎӨЖҜСу№эәЈөДЎ°СуГАәпНхЎұЈә°Сҫ©ҫзіӘёшКАҪзМэ

- ЎӨЛ«УпПаЙщУлЦЪІ»Н¬ЈәөұПаЙщУцЙПЎ°Нб№ыИКЎұ

- ЎӨҪхАрЎў·рПөЎў№ЩРы...НшВзБчРРУпіЙОД»Ҝ·ыәЕ

- ЎӨ№К№¬НЖіцЎ°іхС©ЎұөчБП№Ю НшУСЈәіш·ҝЦұҪУЙэј¶УщЙЕ·ҝ

- ЎӨөЪК®ИэҪм»ЖөЫОД»Ҝ№ъјКВЫМіЈәС§ХЯТФК«ёиҪІКцјТ№ъЗй»і